Exposition personnelle de Baptiste Rabichon

Le 07/10/2018 de 11:00 à 18:00

- CACN - Centre d'Art Contemporain - Nîmes

- Entrée libre et gratuite

Exposition personnelle de Baptiste Rabichon

Les chemises de mon père.

Curateur : Jean-Christophe Arcos

À la croisée de la chambre noire et de l’écran d’ordinateur, de la chimie et du pixel, Baptiste Rabichon expérimente de nouvelles manières de produire des images. Les travaux qu’il présente à Panorama 19 hybrident analogique et numérique, actualisent les techniques primitives de la photographie sans appareil et détournent des technologies de pointe. Souvent composées de plusieurs couches correspondant à autant d’actions différentes et successives, les images de Baptiste Rabichon entendent rendre visible une réalité qui échappe à l’œil humain ou à l’optique photographique. C’est pourquoi il retire ou obture l’objectif de son appareil et réalise des photogrammes numériques reproductibles aux évocations cosmiques en soumettant la cellule photosensible au contact direct d’une bille, à des lasers ou à des rayons X. Ces derniers témoignent des travaux de Baptiste Rabichon autour d’un scanner d’aéroport dont il subvertit la finalité sécuritaire pour en découvrir le potentiel artistique et obtenir des natures mortes d’objets translucides et des photographies abstraites entre aléatoire et répétition. Dans leur diversité formelle, les recherches tous azimuts de Baptiste Rabichon semblent ainsi avoir pour dénominateur commun la formule énoncée par Vilém Flusser dans Pour une philosophie de la photographie (1996) : « Être libre, c’est jouer contre les appareils. »

Étienne HATT

Comme tout explorateur qui se respecte, Baptiste Rabichon ne sait pas exactement ce qu’il cherche. Il est mu par des intuitions, soupçonne des territoires inconnus, en expose des contours. Il sait que le voyage importe autant que la destination, plus encore lorsqu’il mène à des contrées imaginaires. Depuis quelques années, c’est la photographie sous toutes ses formes qu’il parcourt. L’un de ses procédés consiste par exemple à mêler des compositions numériques à des manipulations argentiques (tirage, photogramme ou projections directes d’objets) et ce sur un même et seul support photosensible. À des clichés prééexistants, qu’il prend lui-même, fouille dans son placard, dans les magazines, les livres ou sur internet, l’artiste associe ses rencontres quotidiennes. On croisera en effet dans ses oeuvres des fleurs cueillies la veille ou ce qu’il trouve au fond de sa poche. Des petites choses sur lesquels il tombe chaque jour, un peu par hasard, et qu’il décide, illuminé, d’intégrer à sa composition. À à la manière d’un sculpteur, il façonne des « objets » photographiques, pleins de textures, de couleurs, de collages et d’hommages.

Ses gestes artisanaux offrent des rendus proches de la science-fiction. Car, comme tout explorateur qui se respecte, Baptiste Rabichon se joue de la temporalité. Ses oeuvres proposent une traversée de l’histoire de l’art : promenade entre les jardins impressionnistes et les Flowers de Warhol, allusions aux guitares des cubistes et aux figures surréalistes qui s’enrichissent de l’irruption de la trivialité contemporaine : s’y glissent des Tic-Tac ou des plaquettes de chewing-gum. Elles puisent aussi leur inspiration dans la musique pop : We’re beautiful like diamonds in the sky qui se déploie sur près de 30 mètres, a été réalisé en projetant des diamants directement sur du papier photographique. Shine Bright.

Comme pour tout explorateur qui se respecte, la quête de Baptiste Rabichon n’est pas statique. Dans son projet le plus récent, le voyageur intérieur choisit d’arpenter les grands espaces, créant son propre véhicule artistique : une caravane récupérée, transformée en sténopé roulant. On imagine bien le baroudeur sur les routes de France prenant l’empreinte gigantesque des lieux qu’il traverse. Ses épreuves révèlent une friction entre négatif et positif, entre photographie et peinture. À travers ces paysages exposés, comme tout explorateur, Baptiste Rabichon offre un goût d’aventure.

Manon KLEIN

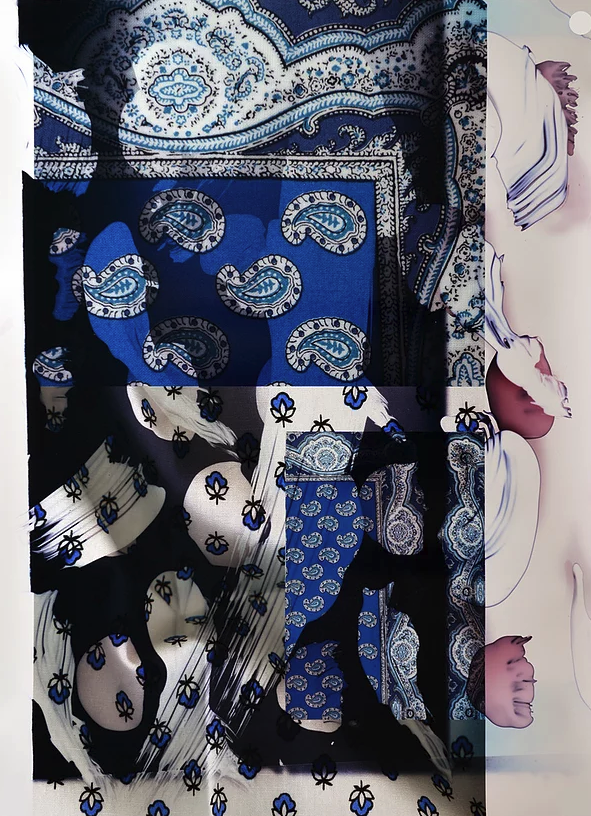

Les discrètes

À l’occasion de son exposition personnelle au 71B, Baptiste Rabichon présente sa nouvelle série Les Discrètes, où des ladys en fuite nous entraînent dans des clairières psychédéliques. Sept oeuvres, nées du collage de dizaines de textures numériques fabriquées par l’artiste, découpées et assemblées à partir de la Mariée1 se laissent envahir par de mystérieux paysages négatifs. On se perd avec joie dans un ballet dense de projections lumineuses et chimiques, au bord de l’explosion. Baptiste Rabichon avance par couches et donne du relief à la matière ; il a progressivement habillé le squelette de la Mariée d’une multitude de formes. Les photographies fragmentaires qui résulte de cette démarche laissent deviner l’inspiration des papiers collés cubistes ou des collages dadaïstes. L’artiste assume ces citations et, parlant de son travail, évoque même l’effet diligence : l’homme n’est capable d’innover techniquement qu’en partant d’anciens usages. Ces variations sur le thème de la bride naissent ainsi de l’union du numérique et de l’argentique : des manipulations Photoshop rencontrent de véritables hotogrammes de foulards ou d’un verre à thé. Cette série de sept a hérité du caractère composite de La Mariée. Chaque fraction de ces montages a sa propre identité, parfois organique parfois mécanique ; et plutôt que de se fondre les unes dans les autres, celles-ci se chevauchent, s’embrassent, s’embrasent. Si ce n’est pour quelques marques reconnaissables, comme ce verre à thé qui revient à plusieurs reprises, on ne saurait déterminer la source des motifs exposés. Baptiste Rabichon ne nous délivre d’ailleurs pas de clé de lecture. La toile de Duchamp était un prétexte, un point de départ plein de pistes et de symboles lui permettant de s’adonner à d’infinies interprétations. À nous de trouver du sens à cette harmonieuse discordance. À nous de la mettre à nu : sept dames, un mystère. Sept mariées envolées dans les airs d’un choeur mystique. Sept discrètes cachées dans la chambre d’un grivois. Sept veuves libérées qui s’organisent en systèmes. Sept moteurs embrayés, sept pistes, une direction, cette discrétion, une alliance. Cette orgie, une recette : du sucre, des drapés, une main, des bourrelets, la grâce, un cri de liberté, un souffle d’amour, les traces du plaisir. Un zeste d’acide ? On nous ouvre les portes de la perception. Les couleurs se ravivent, les contours s’éclairent, les mots fatiguent.

Manon KLEIN

Optique de précision

Le misonéisme — méfiance à l’égard du nouveau (pas de cuistrerie dans l’emploi du mot : il n’y a aucune raison de laisser s’appauvrir les langues en s’interdisant des substantifs précis, quand ils existent, au prétexte qu’ils seraient rares) — n’est pas réservé à une classe d’âge avancé, susceptible de prendre l’aigreur liée à son propre déclin pour une dégradation du monde en général. Baptiste Rabichon appartient à une génération qui est née, ou peu s’en faut, récemment, avec le triomphe de l’image numérique : cela ne l’empêche pourtant pas de se méfier terriblement de cette dernière.

Grand lecteur de Proust, il sait que l’artiste est un opticien (c’est la définition qu’en donne l’auteur de La Recherche […]), dont la tâche est de faire voir au commun des mortels ce qu’il ne fait, au mieux, que pressentir. Il n’est pas certain que nous mesurions couramment à quel point le mode de reproduction numérique (des images, ou, plus exactement, du monde, et des sons) nous a accoutumés à préférer la commodité de la fabrication et du transfert à la qualité même des choses, disons à la qualité de leur substitut. Truffaut craignait l’avènement d’un monde où des critiques de cinéma n’auraient pas vu L’Aurore de Murnau… L’apocalypse ne s’est peut-être pas encore produite, mais il n’est pas exclu que, sinon des critiques, au moins des amateurs n’aient désormais vu L’Aurore que dans la définition intolérable de YouTube ou de l’un quelconque de ses équivalents. Notre exigence en matière de lumière et de piqué de l’image (de grain et de profondeur du son aussi) a décru dans des proportions vertigineuses à mesure que déclinaient les procédés de reproduction analogiques. La chose est sans mystère : une photographie analogique — argentique — est le résultat d’une série d’empreintes, c’est-à-dire de contacts : entre la lumière du monde et la pellicule, entre le négatif lui même ou sa lumière projetée et la surface sensible d’un papier, bref le résultat d’une technique qui, si l’on entend la mémoire des mots, est quasiment une érotique, vivante et précieuse. Une photographie numérique est, quant à elle, une image encodée (en + et en —, en 0 et en 1, peu importe la métaphore que l’on emploie) puis décodée, un univers réduit à une bouillie de signes désincarnés, que l’on ranime artificiellement après une congélation mortelle. Il faut un degré extraordinaire de complexité dans le codage pour que le cadavre qui sort d’une imprimante puisse prétendre, sans y parvenir jamais, rivaliser avec la moindre image analogique.

Baptiste Rabichon explore ces questions de mille manières, de la plus simple à la plus complexe : la plus simple consiste à photographier, de face, selon des critères qui sont à peu près ceux de Bertillon, le visage de sa compagne, avec tous les appareils numériques qu’il parvient à se procurer, réglés en mode automatique. L’inventaire est à la Prévert (Apple Iphone 4s, Nikon D90, 2013, Tech Dig-700xs, Akor Fineshot Cn-123, Asus Eeepc 1225b, Asus Transformer Book T100ta-Dk002h, etc. — etc. demeurant ici une abréviation, la précision n’est pas inutile, tant il est à craindre qu’une marque s’empare de ces trois lettres, un jour ou l’autre), mais le résultat est consternant : sur plus de la moitié des images, les beaux yeux bleus de Sarah sont remplacés par une flaque marron … Sans doute des différences auraient-elles été perceptibles si le même exercice avait été conduit avec un Leica, un reflex bas de gamme et un appareil jetable — mais elles n’auraient pas atteint ce degré d’aberration. C’est une femme encore qui est mise à contribution dans une autre forme de mise à l’épreuve du numérique. Baptiste Rabichon prend un cliché, banal — la mer, l’horizon, hommage peut-être à Gustave Le Gray : il décode l’image en mode texte, et y introduit, de loin en loin, les lettres flaubertiennes E,M,M,A … Puis il réintègre le tout dans la norme adéquate, et l’imprime : des stries rayent le paysage de bout en bout, l’image numérique ne supporte pas que l’on murmure à son oreille le prénom de Madame Bovary. Les ébats des appareils numériques sont tristes, quand bien même ces derniers n’auraient, d’un autre côté, pas lu tous les livres : « Ébats » est d’ailleurs le titre que Rabichon a donné aux images produites par deux scanners superposés, contraints de se scanner eux-mêmes, images à peu près aussi sensuelles que celles de Mr and Mrs Woodman, les deux mannequins d’atelier que Man Ray s’était amusé à photographier, en 1947, dans toutes les positions du Kama Sutra. À ces vignettes tristes, il oppose des tirages argentiques qui sont d’une sensualité extrême : vues d’un écran tactile éteint, éclairé par une lumière rasante qui fait apparaître à sa surface la trace des doigts qui l’ont caressé, sans doute plus longtemps que la peau de l’être aimé (destinataire des appels passés à l’aide de l’ écran en question), ou vignettes pornographiques dont la crudité s’évanouit dès lors qu’on les met, mentalement, en rapport avec le bain lustral qu’est finalement le processus de tirage photographique, voie humide qui fait se succéder dans un récipient liquide révélateur, liquide d’arrêt, de fixage …

Mais c’est sans doute en retournant au plus élémentaire des procédés photographiques, celui du photogramme, que Baptiste Rabichon mesure le mieux la distance, ou le flou, que le progrès — le nouveau — a mise entre notre œil et l’être-là des choses les plus simples. Un photogramme est le résultat d’un contact direct entre des objets et une surface sensibilisée, sans le secours d’une optique, au plus proche de cette magie spécifique et sensuelle propre à la ressemblance photographique. Ses Recombinaisons rapides, pour dire vite des photogrammes de vide-poches (en couleurs), évoquent moins les travaux des avant gardes historiques, rayogrammes, schadographies, expériences de Moholy-Nagy, que les recherches aujourd’hui largement oubliées de ces botanistes qui ont, au milieu du XIXe, réalisé de véritables « herbiers de photogrammes » d’une précision bouleversante : entre la feuille, l’algue ou la fleur soigneusement séchée et collée sur le papier, et son empreinte, rien ne se perd en précision, mais le fantôme végétal est, à jamais, à l’abri de la corruption dans sa nuit bleue (dans le cas des cyanotypes) ou sépia … Les albums d’Anna Atkins (British Algae : Cyanotype Impressions, 1844), de Charles F. Himes ( Leaf Prints : or Glimpses at photography, 1868), mériteraient d’intégrer, au même titre que les Urformen der Kunst de Karl Blossfeldt, le panthéon des grands livres de la photographie, mais leurs auteurs ne se prenaient que pour des femmes et des hommes de science. L’anatomie végétale (en tout cas celle qui se déchiffre à l’œil nu ) n’a aujourd’hui plus guère de secrets, et les Recombinaisons rapides sont plutôt des taxinomies de boîtes à gants (de contenus de boîte à gants) : mais Baptiste Rabichon y glisse quelques fleurs, des brindilles, des images qui évoquent les livres de biologie, au milieu de ces bouts de ficelle, de ces chiffons ou de ces photos de famille qui constituent l’ordinaire des boîtes à gants — ils « peuvent toujours servir », ou « ne peuvent être jetés ». Quoi de plus incongru à l’ère de l’iPhone qu’une phénoménologie du vide-poche ? Mais c’est le rôle des artistes de remettre, contre toute attente, en évidence l’importance dans nos vies du grain des choses, du tranchant de l’irrégulier, de se souvenir que l’œil est une spécialisation tardive (à l’échelle de l’évolution des espèces) du toucher. La tyrannie du lisse étend chaque jour un peu plus son règne — animées des meilleures intentions du monde, les commissions de sécurité font aujourd’hui raboter les pavés dans les lieux historiques où ils subsistent encore : quelqu’un, dans leurs rangs, s’avise-t-il que Proust n’aurait peut-être pas écrit s’il n’avait un jour trébuché sur des pavés inégaux ? Notre univers quotidien risque de bientôt ressembler à la surface d’un fer à repasser vue par un myope ; personne ne peut dire si les protestations visuelles des artistes pourront l’empêcher, mais on peut au moins se réjouir qu’elles existent !

Didier SEMIN

Inexplicablement, quel beau mystère, on ressent des palpitations de plaisir devant la reconduction du geste originel de l’empreinte photographique. Photographic drawings, fantômes de Fox-Talbot, les œuvres difficilement reproductibles de Baptiste Rabichon sont en partie destinées à augmenter le corpus des sensations photographiques. En cette ère d’ennui et de lubricité imagière, Baptiste Rabichon nous offre une distribution généreuse de couleurs, de lignes et d’objets hétéroclites. C’est une enquête sur les sens, une expérience authentiquement jubilatoire. L’expérimentation nous gratifie rarement de telles étincelles. Tout rentre dans le cadre de ces beaux formats, de cette installation à l’irrévérence élégante, siège d’un intense conflit de matières disparates. L’hétérogénéité est la règle dans ces petits événements, instantanés et échos, qui n’ont d’intérêt que le plaisir pur des rencontres fortuites.

François CHEVAL